La Collectionneuse : On se calme et on boit frais à Saint-Tropez

Coucher le premier soir ou se séparer soulagés, oublieux des au revoir.

En France, en 1967, on ne plaisantait

pas avec l’accès aux cinémas. Voilà par conséquent une œuvre du pudique Éric Rohmer

interdite aux moins de dix-huit ans, diantre. En 2018, en France, la décision

de classification semble surréelle, surtout à l’heure où les pouvoirs publics

se préoccupent d’une supposée dépendance juvénile au X en ligne. Bien avant que

la Clara de calendrier du Fred Coppula homonyme s’échine en 2001, une svelte

« salope » sème la zizanie, pas celle de Zidi, certes moins leste,

entre deux amis oisifs et parasites. Dans une villa sudiste guère sadienne se

déroule mine de rien une sorte de huis clos sartrien, marivaudage de classe

d’un autre âge dissimulant clairement une peinture de l’enfer solaire. Le

sous-titre de cet article adresse un salut de saison à l’irremplaçable Max

Pécas mais l’on pouvait utiliser l’intitulé original de Meurtre au soleil (Hamilton,

1982), à savoir Evil Under the Sun. En gros plan, en insert, deux livres apparaissent en indices complices de

l’interprétation, intégrale en morceaux de Rousseau + essai consacré au

romantisme allemand. A priori rousseauiste,

en réalité organisée, ombrée, la nature alentour se pollue de discours et vous

repasserez en matière de bonté, naturelle ou non. Romantique, Haydée ne saurait

ni ne voudrait l’être ; elle papillonne, elle fait don de sa personne,

jamais d’elle-même, pure forme à fantasme découpée à la manière cubiste par l’un

des trois « prologues » liminaires. La pornographie, redisons-le au

passage, procède pareillement et différemment, sectionne l’anatomie, se

focalise sur certaines parties, déploie sa litanie de figures imposées durant

un temps réel abstrait. De son côté, sur une plage provençale ou sur les

hauteurs de Ramatuelle, Rohmer enferme au grand air, au passé ensoleillé, trois

pantins assez mesquins, créatures sans généalogie, sans alibi, à peine pourvues d’un piètre projet professionnel, par

exemple celui d’ouvrir une galerie à Paris.

Tant pis pour le « plan à trois »

envisageable, sinon souhaitable selon le spectateur salace venu jadis

s’encanailler au creux d’une « salle d’art et de répertoire » du

Quartier latin, disons Truffaut admiratif. Dans La Collectionneuse, on

parle beaucoup, on baise peu, on finit par ne plus baiser, par avoir envie de

se tirer, invitation motorisée in

extremis pour l’Italie, eh oui. En coda de L’Enfer pour Miss Jones

(1973), bande idem indépendante et sous

influence de Sartre, Georgina Spelvin se retrouvait incarcérée, damnée au

royaume cellulaire de Lucifer, condamnée à écouter les insanités d’un cinglé

impuissant, Damiano himself, et à

s’astiquer son rosebud en vain, privée

de l’espoir d’atteindre un septième ciel inhumé. Mademoiselle Politoff, vingt

ans et toutes ses jolies dents, se contente de disparaître de la scène, du

film, du récit off, évanouie vers de

nouvelles conquêtes suspectes, stériles. Adrien se retrouve à nouveau seul dans

une maison vide, fantomatique, en rime à l’ouverture, son errance d’abandonné

par la sœur de BB, d’ailleurs compagne de Patrick Bauchau, conclue par la

découverte de statues dévêtues, de Haydée en train d’être couchée sous un corps

presque mort, ébats mutiques davantage que lubriques. Un chouïa jaloux, il

réserve son vol en pensant à sa Mijanou partie à Londres pour un shooting. Épris de collections, Rohmer

s’intéresse à une collectionneuse et à un collectionneur, vase renversé à

l’instar des sujets un brin bressoniens à l’horizontale sur leur oreiller de

logorrhée. Ici, Haydée le dit à raison, on jacte pour s’écouter, pas pour

dialoguer avec autrui, pas pour sonder ce qui se tient sous la surface lisse,

sportive, de bobos anachros. Le langage agit à la façon d’un corsage, à la fois

il maintient l’éclatant objet du désir et le tient à distance, il souligne son

caractère obsessionnel et l’agonit d’une misogynie de dandy à transformer fissa l’imbuvable Pierre Woodman aux castings sinistres en militant du MLF.

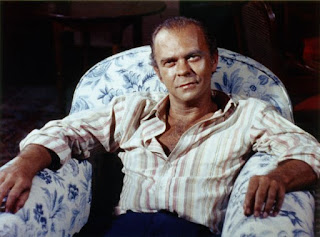

Notre Adrien, pas aussi stoïque que

l’empereur songeur, pourvu d’un H, biographique, de Marguerite Yourcenar, se remémore cet « éternel été » à la Camus,

non parvenu à ses fins, d’austérité de privilégié ou de consommateur

moralisateur de « boudin » équipé d’une coiffure de garçonne entre

Louise Brooks et Mireille Mathieu. Moraliste, c’est-à-dire scrutateur des

mœurs, Rohmer se garde de faire la morale à ses personnages et au public, il

fait s’affronter les milieux sociaux plutôt que pratiquer une sociologie

appliquée, en partie improvisée. Le fils d’un inventeur du « yacht en

plastique », à lunettes onéreuses de parvenu, ne connaissant pas l’acception

du mot magenta, confondant Polaroïd

et polarisées, se voit ainsi exécuté par Adrien en faux médecin et l’Américain

entiché d’antiquités asiatiques, Méphisto réglo muni de son carnet de chèques,

reproche à l’esthète sa paresse, son parasitisme, au cours d’une conversation à

contre-courant, apologie du courage de ne rien faire, de ne pas travailler,

avant-goût de l’hédonisme d’un Noiret relooké par Robert en Alexandre

le bienheureux (1968) et bien sûr sous-texte hexagonal-mondial

d’événements se produisant un an plus tard, au mois de mai. Invisible à

l’instar du proprio Rodolphe, prénom d’amant flaubertien, relisez Madame

Bovary (1857), l’amour ne séjourne pas dans la demeure luxueuse de La

Collectionneuse, premier film en couleurs et peut-être le plus sensuel,

sensoriel, désolé, de son auteur. Dès le début, quelque chose cloche au cours

de la discussion sur les moches que l’on ne peut aimer, sur le défilé de Haydée

esseulée au bord de l’eau salée, en maillot pas beau. Rohmer raccorde les deux

instants par un son d’avion insistant, vaguement menaçant. Le cinéaste,

notoirement énamouré d’architecture, pas uniquement chez Murnau, parcourt les

pièces douces et obscures d’un centre pénitentiaire tropézien et le bateau

d’affaires amarré au port du gendarme Cruchot depuis 1964 évoque la nef funeste

de Nosferatu.

La Collectionneuse séduit principalement par cette

tension unissant un érotisme maritime et un inassouvissement constant, par sa

capacité à dévoiler la vacuité de silhouettes trop parfaites pour être

honnêtes, envers elles-mêmes ou leur semblable misérable, souriant et

pontifiant. Adrien veut savoir ce que signifie le sourire de Haydée, il ne

paraît pas comprendre que la jeune femme s’apparente simplement, littéralement,

à une pièce de collection, une invitée réifiée, un corps étranger dans la

relation gentiment homoérotique entretenue avec Daniel, auquel Daniel

Pommereulle prête ses traits de sosie d’Eustache et son énervant claquement

colérique, puéril, d’espadrille endeuillée devant un miroir évidemment narcissique,

surcadrage de l’otage en cage, consentante et désarmante. Le copinage

supporte-t-il le pantalon ôté, immaculé, la fermeture Éclair défaite sur une intimité

non offerte ? Le Genou de Claire (1970), dénudé, convoité, égale-t-il

celui de Haydée ? La salle de bains de La Collectionneuse

s’inspire-t-elle de celle du Mépris (Godard, 1963), la blonde

Brigitte recouverte d’une perruque brune en écho capillaire ? Avec ce « conte

moral », quatrième d’une série de six, le réalisateur reprend

l’énonciation subjective de La Boulangère de Monceau (1962),

petit exercice de ratiocination masculine, annonce le marivaudage estival de Pauline

à la plage (1983) et le filigrane funèbre des Nuits de la

pleine lune (1984) ; pourtant, pas d’épiphanie a contrario du Rayon vert (1986) ni de happy ending en mode Les

Amours d’Astrée et de Céladon (2007). Bien entouré par Georges de

Beauregard & Barbet Schroeder, par Nestor Almendros, of course, magicien modique, Rohmer signe un film libre, un film

d’amis, de vacances, un film à succès récompensé à Berlin, par économie tourné

en muet puis postsynchronisé par les intéressés, effet spectral, durassien, renforcé.

Un objet incongru le cristallise, symbolise sa

grave légèreté, matérialise son absence de merci : un pot de peinture

devenu sculpture, boîte de conserve colorée ornée de lames de rasoir, belle

trouvaille d’accessoiriste et clé polysémique de la fable inoffensive, fatale.

En supplément, le DVD propose un court métrage évocateur, Une étudiante d’aujourd’hui

(1966), dont l’héroïne BCBG, silencieuse surplombée par la voix alerte

d’Antoine Vitez, se forme en faculté, bosse au CNRS, écoute du Ravel, irait

voir Hiroshima

mon amour (Resnais, 1959), incite sa progéniture baignée, bien-aimée, à

dire « Papa » au paternel porté sur la photo, qui démontre le talent

de documentariste documenté, drolatique, attentif et productif du sieur

Rohmer.

La belle est aussi insaisissable que la métaphore de ...l'hymen...

RépondreSupprimerdigne minois d'un Greuze (la cruche cassée) revisité par le réalisateur qui avait matière à observation dans l'entourage proche...

Et comme l'écho corrigé du célèbre tableau d'Otto Dix peint en 1926, consacré à la journaliste Sylvia von Harden, autre rime féminine, assez sociétale, d'une femme fatale autant que picturale...

Supprimer