Les Mutins du Yorik : Les Marins perdus

Suite à son visionnage sur le site d’ARTE, retour sur le titre de Georg

Tressler.

« Avoir faim, c’est humain. Être

sans papiers, c’est inhumain » : trois ans après le surfait Les Demi-sel (1956), Tressler retrouve Horst Buchholz pour une croisière

qui ne s’amuse pas, qui peut se résumer par la double réplique supra, dont l’actualité se vérifie

aujourd’hui, y compris dans la langue, sous forme de substantif. Sous ses

allures de série B soignée, à l’allemande, entre mecs, tant pis pour la

juvénile et jolie Elke Sommer, mémorable chez Mario Bava, par deux fois, ici

entrevue au début, pieds nus, prénommée Mylène, chef de gare de dernier regard,

d’hospitalité, de soleil, se dissimule à peine, en subjective vérité, une fable

kafkaïenne sur le fatum. Comme Joseph

K., Philip Gale, délesté de son livret de navigateur, d’une poignée de billets,

par une prostituée rusée, taciturne, cesse d’exister, de décider, subit un sort

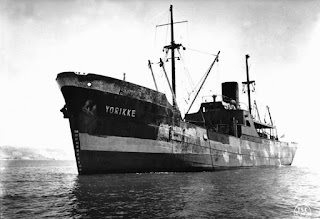

acharné, embarque à bord d’un « tombeau flottant », cf. le titre

original, vaisseau des décédés baptisé d’après Shakespeare, sur lequel le

conduit un Judas juif polonais pathétique, homme à l’harmonica avant celui de

Leone, auquel Mario Adorf prête sa tendresse de colosse. Épaulé par un duo de scénaristes,

le Hans Jacoby du Fantôme de l’opéra, la recommandable version d’Arthur Lubin

avec Claude Rains sous le masque, le Werner Jörg Lüddecke du Tigre

du Bengale + Le Tombeau hindou, diptyque synchrone

de Lang loué par votre serviteur, le cinéaste transpose le roman d’un ancien

syndicaliste au CV romanesque, B. Traven, souvent adapté au ciné, notamment par

un certain John Huston du côté de la Sierra Madre, amen. Moins satirique, plus contemporain que la chasse au trésor

ratée de Bogart et ses sbires, Les Mutins du Yorik confère au sens

illustré de l’échec une dimension politique, historique et métaphysique.

Quand le soutier floué, spolié,

s’oppose sur l’épave au capitaine immaculé, petit enculé assisté d’un second atteint

de psoriasis prévoyant de couler le rafiot assuré, de se carapater via l’unique canot en mode Titanic, on

assiste à une bonne leçon de marxisme maritime. Quand la recrue imprévue

s’interroge à terre sur son crime, sur ce qui explique une telle malédiction de

mélodrame en mer, sa supposée nationalité américaine n’illusionne personne et l’on

voudrait presque l’inviter à visiter Auschwitz, par exemple en suivant des

rails ruraux, hexagonaux, très connotés, histoire de se faire une idée des « crimes

contre l’humanité » commis par ses pères, ses frères, ses oncles, ses

compatriotes plus âgés, d’autant plus que l’acteur naquit en 1933, date

d’accession au pouvoir d’un sinistre moustachu, vu ? Quand le navire du

pire, peuplé de spectres crasseux à des années-lumière du somptueux James Mason

de Pandora,

autre errant à moitié allemand, réécoutez Wagner, finit par se briser, esquif

fautif coupé en deux par le ressac, le tandem

de survivants, promis à un trépas rapide, en rime aux sorties de Vanel puis

Montand dans Le Salaire de la peur, remarquez la noirceur, la sueur, les

marcels similaires, le filigrane gay soustrait,

acquiert un faux air de naufragés à la Beckett, à la Mylène, bis, Farmer & Seal dans la piscine

tempétueuse de Laurent Boutonnat, matez le clip des Mots, à la dérive sur un

radeau médusé, de sidération, d’hallucination, de disparition. Inutile

d’attendre Godot, d’espérer in extremis

l’intervention du Ciel complice – Les Mutins du Yorik se termine sur le

plan assez superbe d’un homme isolé, à l’agonie, perdu parmi l’immensité de la

mer, de l’air, instant néantisant l’interminable et oscarisable Seul

au monde de Zemeckis sponsorisé par FedEx.

Lesté du poids du passé, d’une

culpabilité généralisée, tourné dans un noir et blanc carré-coupant dû au

brillant Heinz Pehlke, d’ailleurs DP sur le Monpti de Romy + HB, Les

Mutins du Yorik ne flanche pas, évite de sacrifier au happy ending, relit le pacte faustien de Goethe et la force du destin de

Verdi. S’il s’inscrit dans des courants reconnaissables, « réalisme

poétique » et « fantastique social » ; s’il navigue dans

les eaux troublées de Pépé le Moko, bateau parti compris,

de Maya,

huis clos pareillement sépulcral, des Orgueilleux, exotisme étouffant idem ; s’il porte témoignage de sa

période, doublement, puisque des munitions se voient maquillées en camelote de

compote de prune, direction l’Afrique du Nord, afin d’alimenter a priori un conflit d’indépendance,

« guerre sans nom » franco-algérienne réduite à des

« événements » pacifiés, enfin, en 1962 ; s’il parvient à

rejoindre notre époque de « migrants », Ulysse combatifs et

dépressifs débarqués sur une Europe falote, le métrage de Georg Tressler,

co-production entre l’Allemagne et le Mexique, pays d’adoption, d’élection, de

l’écrivain sous pseudonyme, dépasse le cadre chronologique, métaphorique, pour

atteindre une dimension de moralité contemporaine. Cet univers sans dieu,

majuscule implicite, sans justice, espoir, avenir, horizon, envasé dans une

immanence dépourvue de transcendance, de bienséance, englué dans une permanence

infernale, tu le reconnais tien, lecteur, lectrice, à moins de vivre dans un

monastère, un couvent, en ermite ou en humaniste. Film sec et précis, film

existentialiste, naturaliste et symboliste, muni d’une dantesque chaudière

vénère aux allures de four crématoire de terrible mémoire, Les Mutins du Yorik possède

en outre une « parenthèse enchantée » de bonheur éphémère, illusoire,

digne de son homologue dans La Grande Illusion et peut-être davantage

poignante, allez, déploie une noblesse de contrat meurtrier refusé, adieu à la

rédemption administrative, bonjour au marché où acheter en souriant un châle

nostalgique, un instrument de musique.

Certes, Horst & Mario le portent

sur leurs épaules de parias, Elke l’illumine de sa candeur antique, lucide,

déjà désenchantée, mais l’ensemble de la distribution ne démérite pas, croyez-moi.

Je ne sais ce que vaut le reste de la filmo de Tressler, je m’en fiche un brin,

du haut de ma vie raccourcie, je peux cependant vous assurer que son odyssée de

poche vaut son billet, de cinéma chez soi, de voyage vers le naufrage. Je

n’écris pas à propos d’un chef-d’œuvre méconnu, d’une pièce maîtresse oubliée,

à placer entre Murnau & Fassbinder, surtout ceux du Dernier des hommes et de Querelle,

je célèbre à sa mesure, sans démesure, une œuvre de valeur, innervée de

rancœur, de douceur, de détresse, de violence, de solitude, de finitude, de

mélancolie, de suie et de tragédie. Avec son Anvers liminaire, mutique,

d’arnaque sexuelle à la Left Bank, de prologue

nocturne à la Psychose, son commissariat germanique, sarcastique, décoré d’une

affiche de récompense en français, son errance programmée, étatique,

transfrontière, son rêve avarié de retourner à La Nouvelle-Orléans, Obsession

à la con noyée dans l’impitoyable « principe de réalité », sa

maîtrise du studio tressé aux extérieurs d’Espagne, son assassinat de

récalcitrant jeté à la baille, ses funérailles de binoclard sacrifié, bouffé

par la fumée, sa solidarité de démunis damnés de déréliction, sa brune serveuse

généreuse d’escale triviale, sa scène de désastre aquatique tétanisante, plus

puissante dans son humilité que le spectaculaire paquebot de parvenu(s) filmé

en bocal, à la verticale, par James Cameron, ce fleuron de la UFA convainc

constamment, contrairement à la sociologie chorale, bancale, de l’opus dessalé cité en introduction. Jamais

science exacte, le cinéma, allemand ou pas, réserve ainsi son lot, son fret, de

surprises réussies, celle-ci à savourer en VO, en ligne jusqu’en avril, beau

poisson péché sans blague, qui ne divague, qui nous dit deux ou trois choses

pertinentes, séduisantes, au sujet de notre précieuse et triste

« condition » amphibie, même en 2018.

Commentaires

Enregistrer un commentaire