La Maison qui tue : Rien sur Robert

« À vendre » ou à

céder ? En guise de bail, des funérailles, puis une renaissance.

Pour une fois, le titre français se

justifie : que voit-on ici, sinon la mise à mort d’une imagerie ? Bob

Bloch s’y colle, scénariste à cinq reprises du studio Amicus, dont le guère

florissant Le Jardin des tortures dirigé par Freddie Francis. Les vrais-faux

rivaux de la Hammer l’enterrent, débauchent Cushing & Lee, engagent un

débutant sur grand écran. Peter Duffell voulait du Schubert, y compris dans

l’intitulé, mais Polanski récupérera bien plus tard La Jeune Fille et la Mort

pour son propre torture porn

politico-mélomane. The House That Dripped Blood, je propose en VF La

Maison qui suintait le sang, ne manque pas d’humour macabre et son

rythme mortifère convient à une visite de cimetière. On oppose le passé,

baptisé Lugosi, au présent démuni, de canines malignes, sorry Sir Lee. On lit beaucoup, on adresse des clins d’œil à des

auteurs fameux, Poe, Hoffmann, Shakespeare, Stoker, Tolkien, nulle surprise de

la part d’un écrivain se mettant en scène dès le premier sketch, présage de La Part des ténèbres et de Fenêtre

secrète, tous deux d’après Stephen King alors en mode mise en abyme. Le

romancier-nouvelliste-scénariste pratique la forme segmentée, mise sur le méta.

Dans La

Maison qui tue, une caméra en filme une autre, en train de filmer un

cabotin encapé, ensorcelé, mouture de Leslie Nielsen déguisé par Mel Brooks

dans Dracula,

mort et heureux de l’être, in

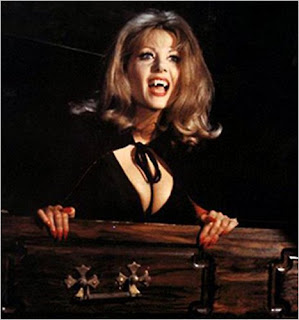

fine vampirisé par l’irrésistible et iconique Ingrid Pitt, puits de

féminité poumonnée où enfouir son pendule à testicules, ses yeux

surnaturellement bleus durant la métamorphose d’épilogue, la voici s’envoler

aussi sec à Shepperton loin de ses talons aiguilles. Joss Ackland, pas encore

curé enneigé par Boutonnat selon Giorgino, joue les amoureux cireux,

tandis que la séduisante Nyree Dawn Porter interprète la préceptrice d’une

gamine portée sur les poupées, évidemment vaudoues.

Dépassons la schizophrénie de

vaudeville, la fascination de décollation, la sorcellerie en herbe, l’identification

stanislavskienne, le vide inoffensif de l’ensemble symbolisé par le patronyme

du flic de Scotland Yard dépêché en province, bien nommé Mister Holloway coiffé à la Dario Argento. La Maison qui tue, métrage

moyennement divertissant, parfois éclairé par un émule de Mario Bava, succès

aux USA, produit par une firme « amicale » co-fondée par Max

Rosenberg, à moitié signataire de La Cité des morts, trouve sa valeur avérée

en état des lieux de l’horreur. En 1971, Linda Blair ne sait pas quoi faire,

ignore les mères célibataires et les exorcistes suicidaires. En 1971, Terence

Fisher arrive en fin de carrière. En 1971, la boîte au marteau voit double, cf.

les jumelles de miel des Sévices de Dracula. Trois ans plus

tard, Brian Clemens concocte Capitaine Kronos, tueur de vampires,

et Roy Ward Baker emballe en Chine avec Chang Cheh La Légende des sept vampires d’or,

estimable tandem disons exogène,

autant que point de départ dédoublé pour l’esprit satirique de Chapeau

melon et bottes de cuir et celui du drolatique/fantastique/asiatique

Sammo Hung. Les temps changent, l’étrange également, le sang se répand ou pas. Le

Bloch, infidèle hériter de Lovecraft, participe par procuration au tsunami de Psychose,

très librement adapté par Joseph Stefano au service de Hitch. Ed Gein renvoie

aux oubliettes le comte d’opérette, même si Norman Bates ne lui ressemble

point, pas plus que Leatherface. La décennie seventies déploie ses horreurs réelles, cruelles, individuelles et

collectives. Le réalisme s’avère de mise, avant l’ironie, le cynisme, les franchises, le foutage de gueule

d’usage, Wes Craven significativement passé de La Dernière Maison sur la gauche

à Scream.

Le film de Duffell, insignifiant, presque

plaisant, pas dépourvu de sens, utilise à bon escient la métaphore du musée de

cire, ose montrer un Christopher terrifié par une apprentie sorcière, rime

masochiste à la voiture ludique causant la panique de l’inspecteur Harry dans La

Dernière Cible. Dès les premiers plans au sein de pièces obsolètes, L’Écran

démoniaque de Lotte H. Eisner surgit en épiphanie réflexive et

instructive. L’expressionnisme allemand ? Inhumé par Hitler, lui-même

matérialisation historique de tous les spectres psychiques, rajoute Siegfried

Kracauer, essayiste en exil exempt de peur. L’univers d’antan, remember le bestiaire littéraire de la

Universal ? Réduit à néant par Auschwitz, par la nuit et le brouillard de

Resnais substitués aux brumes nocturnes du décor et de « l’inconscient »,

ce mythe freudien idem remis en

cause, à l’époque, par le courant de l’antipsychiatrie. Quand la terreur,

martiale, économique, de fait divers, innerve la réalité, mieux vaut en rire au

ciné dans un huis clos de tombeau, dans une coda de chauve-souris en plastique,

en ombre chinoise, dans un regard caméra de l’agent immobilier rondouillet vous

défiant d’acquérir la demeure du pire, ce lieu censé refléter la personnalité

des acquéreurs, pour leur malheur moralisateur, définitivement ruiné par le

souvenir vivace, réactivé, du « lieu » indicible, infigurable,

cartographié par Claude Lanzmann. Si les années 50 et 60, période de

reconstruction, de reprise, de transition et de séparation urbaine, bien sûr à

Berlin, de conflit refroidi, ouf, entre les vainqueurs russes et américains,

persistaient à héberger des monstres familiers, mis à distance de bienséance,

les années 70 sonnent le glas de cet monde-là, minuit des panoplies dans le

sillage anthropophage de La Nuit des morts-vivants advenu en

1968, tout sauf hasard, tant pis pour la contingence de Pittsburgh.

Depuis plus de quarante ans, enfants

devenus quasiment incontinents, magie noire de l’âge, du naufrage de la body horror cronenbergesque, nous vivons

tous dans l’asile mondialisé du Système du docteur Goudron et du professeur

Plume, dans la maison hantée à domicile, en permanence, par nos

atrocités incessantes, médiatisées, amnésiques. Inondés par les torrents

écarlates de l’Overlook rebâti par Kubrick, nous pataugeons dans des marécages

démultipliés sur les écrans de notre modernité, dans les pages sales du

journal, dans les miasmes de nos intimités. Robert Bloch, fossoyeur de farces

et attrapes, ne cherche plus l’effroi, il congédie avec le sourire les frissons

d’autrefois, il referme le chapitre du livre caduc et la grille du manoir

arrivé trop tard. Raconté à l’imparfait, La Maison qui tue, film imparfait,

expose pour mémoire un espace-temps ressassé, un peu paupérisé, une malédiction

désormais hors-saison. Peter Cushing peut donc dorénavant se faire décapiter

auprès de sa Salomé, Christopher Lee succomber à une cheminée malicieuse

davantage qu’irrévérencieuse. Le cinéma dit horrifique devait vraiment se

réinventer afin de continuer à nous émouvoir – en 2018, l’avertissement vaut

toujours, mon rouge amour.

Commentaires

Enregistrer un commentaire