Feeling the Graze : Évocation d’une possession

Some outlaws

lived by the side of the lake

The

minister's daughter's in love with the snake

Who lives in

a well by the side of the road

Wake up, girl

! We're almost home

Jim Morrison,

Celebration

of the Lizard

Kafka décrivit un combat ; voici un ressenti – ceci et rien de plus.

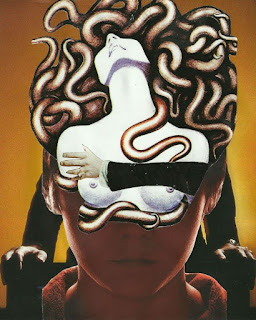

Une femme blanche, oh, sa peau si

blanche (d’albâtre, diraient les littéraires de naguère), à la tête renversée,

nous offre sa gorge (physiologie et euphémisme du dix-huitième siècle désignant

la poitrine féminine) comme un long cou de cygne, surmonté de l’anguleux visage

à la forme de marteau (les lèvres sensuelles révèlent Isabelle), certes pas

celui de la philosophie appelée de ses vœux impies par Nietzsche.

Une ombre violette nimbe les

mâchoires, collier estompé dessinant la base de la face, son sommet surmonté par

des narines fines.

Sa chevelure bruisse d’un entrelac racinien

de serpents bruns, répugnant et séduisant amas de courbes en mouvement,

partouze élégante et labyrinthique de mille désirs tressés les uns aux autres,

dont l’une descend, parvient à se libérer, jusqu’à son sein gauche,

reproduisant le geste suicidaire de Cléopâtre (mords-moi mon mamelon, soupire

la reine à sa vipère altière), tandis que l’ophidien duo lui sert de décolleté

vivant, robe sifflante pour sa chair laiteuse et maladive en sautoir.

On ne voit pas ses yeux, seulement sa

posture amputée, sa cambrure arquée, cette tension du buste (et du corps en

dessous, deviné) pouvant exprimer aussi bien l’agonie de la victime volontaire,

son « bonheur dans l’esclavage » (Jean Paulhan à propos d’O) de ses

bras liés, que l’extase de la religieuse renversée dans sa transe, pénétrée de

toutes parts, de partout, par les auxiliaires de son plaisir supraterrestre, à

l’instar de Georgina Spelvin découvrant les joies serpentines de l’au-delà

(sous la ceinture) sexuel.

Crie-t-elle ? Gémit-elle ?

Appelle-t-elle au secours, noyée dans sa transsubstantiation océanique (moi

très fort, mon amour) ?

Au spectateur-voyeur, croyant ou

athée, célibataire ou marié, cinéphile ou mélomane, de se faire son petit film

pour adultes (consentants).

Méduse médusée, l’inconnue se met à

nu for your eyes only, ou quasi, puisqu’elle semble surgir de

l’esprit d’un(e) enfant également privé(e) de regard, créature asexuée,

décapitée, silencieuse dans l’ombre de son col rouge (pull-over judiciaire ?).

L’innocence enfantine n’existe pas,

pas plus que l’éternité, la vie après la mort, la grâce ou le pardon.

Le sens se dérobe à chaque fois, plus

glissant qu’une anguille, il incite à faire l’épreuve des choses, des êtres et

du monde, des œuvres humaines, à éviter de plaquer sur cet instant de présence

absolue un faisceau de significations, une histoire ressassée, une rhétorique

critique.

Pratiquons la dénotation et cédons

volontiers la connotation (dehors, Rorschach et son foutu test).

Dans sa conscience, tant de

monstruosités, tant d’ardeurs inusitées.

Dans son cerveau bouillonne une

propension à s’ouvrir, à souffrir, femelle offerte à la marée masculine, ce

mascaret de la puberté, ce grouillement figé d’élans naturels et culturels (le

soir, dans l’intimité de son lit solipsiste, elle explore le champ ravissant

des possibles de son anatomie nubile).

La créature de Carlo renvoyait à

l’emprise charnelle et spirituelle d’un dédoublement, à un accouplement hideux

avec sa propre identité scindée, la Belle et la Bête copulant dans une comédie

noire à Berlin, ville blafarde, utérine (s’auto-accoucher dans le métro), matérialiste

et communiste, territoire damné d’une quête religieuse et existentielle.

Ici, la belle dame sans merci, avec

sa coiffure de morsures, s’épanouit dans l’imaginaire d’une gamine, en miroir

du marié Henry perdu à Philly et rencontrant une jolie chanteuse défigurée dans

un radiateur mental.

Femmes entre elles et loin de Michelangelo ?

Pas tout à fait.

Un homme se tient à l’arrière-plan,

plaqué sur le fond souffreteux, au jaune des flammes souterraines en

rétribution de nos péchés.

Ses lourdes mains (une montre à son

poignet gauche, pour minuter la durée itérative des châtiments incessants)

s’appuient sur une sorte de pupitre, peut-être pour un prêche (adressé aux

perverses revêches), un procès (kafkaïen), une allocution à la foule (à nous

tous), un meeting électoral d’avocat

du mal (mâle) floral.

Un troisième bras, le sien ou pas,

enserre les seins de la suppliciée, vient se ficher dans son aisselle, presser

sa peau de morte.

Costume noir et chemise livide, bague

de dandy baudelairien au doigt, ce membre

traverse l’image en son centre ou presque, rompt les diagonales et les cercles,

dynamise une géométrie graphique et symbolique.

Du signifiant à foison, jamais de

signifié avéré, affirmait à raison Michel Chion au sujet des masques orgiaques

de Stanley Kubrick.

Le collage des éléments, l’assemblage

des moments, le télescopage des références, provoquent un effet d’ensemble à

lire à la façon d’une allégorie sur la captivité, choisie ou subie, sur le

droit de propriété appliqué à la sexualité, sur l’enfer privé (Rollin remue) de

la subjectivité individuelle (et générationnelle).

Ne craignons pas de nous

répéter : cette analyse précise, cette lecture aimablement immature (ah,

le sexe, cet opium épuisant, surfait, sentimental), ne valent qu’en tremplins,

en parfums suscités par la sensibilité d’Audrey, sa cinéphilie et son talent

graphique.

Au cœur de ses collages

s’épanouissent les promesses d’un décollage, qui se moque assurément et

royalement d’une quelconque sémiologie, même amie.

La poésie, verbale ou visuelle,

toujours sonore (entendez-vous les sifflements des tiges souples et

tendues ? Nous, oui), explication orphique de l’univers, pour paraphraser

le cher Mallarmé, jamais ne s’abolit en un sens précis, univoque, invite avant

tout à son expérience sensorielle, tel un corps amoureux donné dans une

étreinte (d’où l’échec congénital de la pornographie, royaume pauvre à deux

dimensions, surface faussement spéculaire réduite à deux plans, la profondeur

de l’espace et des sentiments uniquement repérable par effraction).

Parler avec elle ou écrire sur sa

production revient in fine, hélas, à exposer à satiété sa

propre personnalité, chaque texte consacré à un film, un livre, un disque, à

prendre au final en simple et (très peu) détourné autoportrait.

Parviendra-t-on un jour à s’extraire

de sa chair pensante et bandante (ou

humide) afin de vraiment découvrir autrui, de se découvrir devant lui (elle, de

préférence, merci), histoire de percevoir l’extérieur – éprouver l’écorchure,

implore le titre-caresse – dépourvu des filtres innombrables (éducation,

civilisation, mémoire, croyance) qui obstruent plus qu’ils ne tamisent, qui

emprisonnèrent Anna/Helen chez Andrzej, alors qu’elle tentait d’exister dans « l’heure

de la sensation vraie » (Peter Handke) ?

Exercice profitable, Monsieur (Lang),

Mademoiselle (Jeamart) et tant pis s’il aboutit à une défaite, un petit article/présent

de convalescent (l’âme en rade) écrit au présent dominical ; d’autres

accidents de voiture surviendront, ma chérie, d’autres occasions de s’épancher

en complicité, en fidélité (je garde Sophie Marceau et te laisse sans regret

Guillaume Canet), d’autres images de toi catalyseront ma prose.

Si cela te dit, prenons la pose et

osons penser ce qui nous excède et nous identifie, en partie.

Commentaires

Enregistrer un commentaire